私たちの身の回りには、リモコンや時計、懐中電灯など、乾電池で動く製品がたくさんありますよ。

その中でも、最も古くから使われ、今でも手軽に入手できるのが「マンガン乾電池」です。

この記事では、この最もベーシックな電池の一つであるマンガン乾電池について、

- 構造

- 電気を生み出す仕組み

- メリット・デメリット

などをわかりやすく解説していきます!

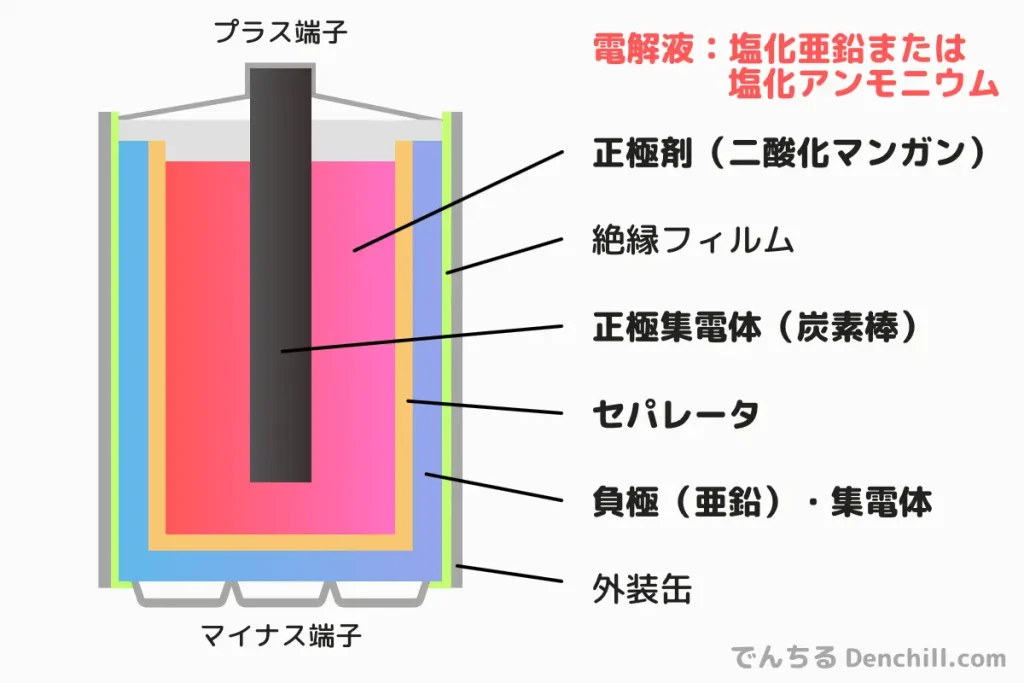

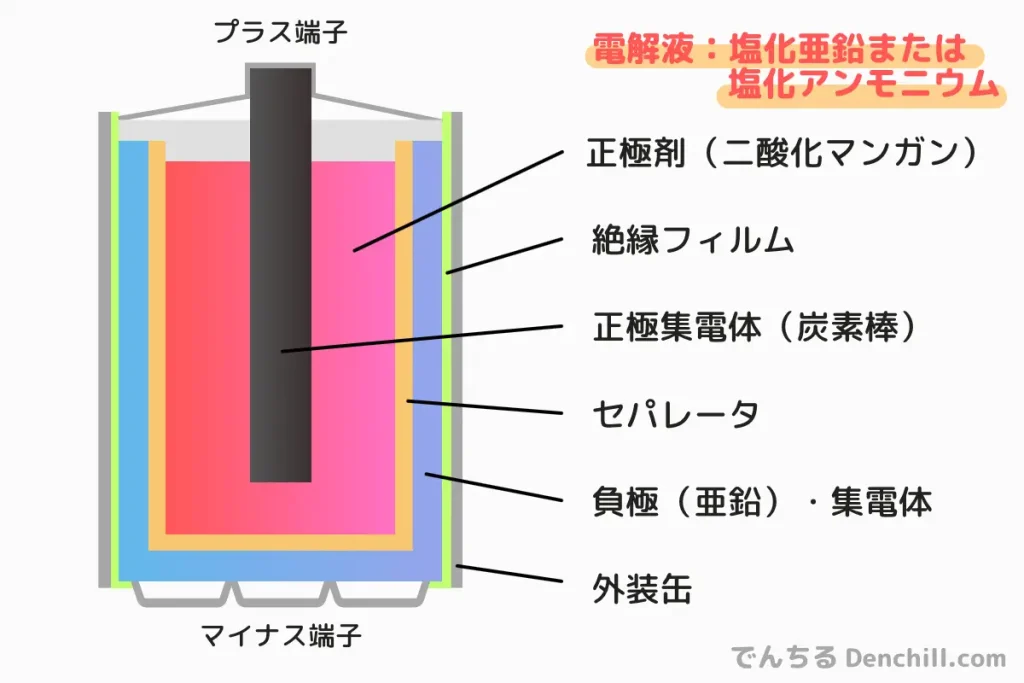

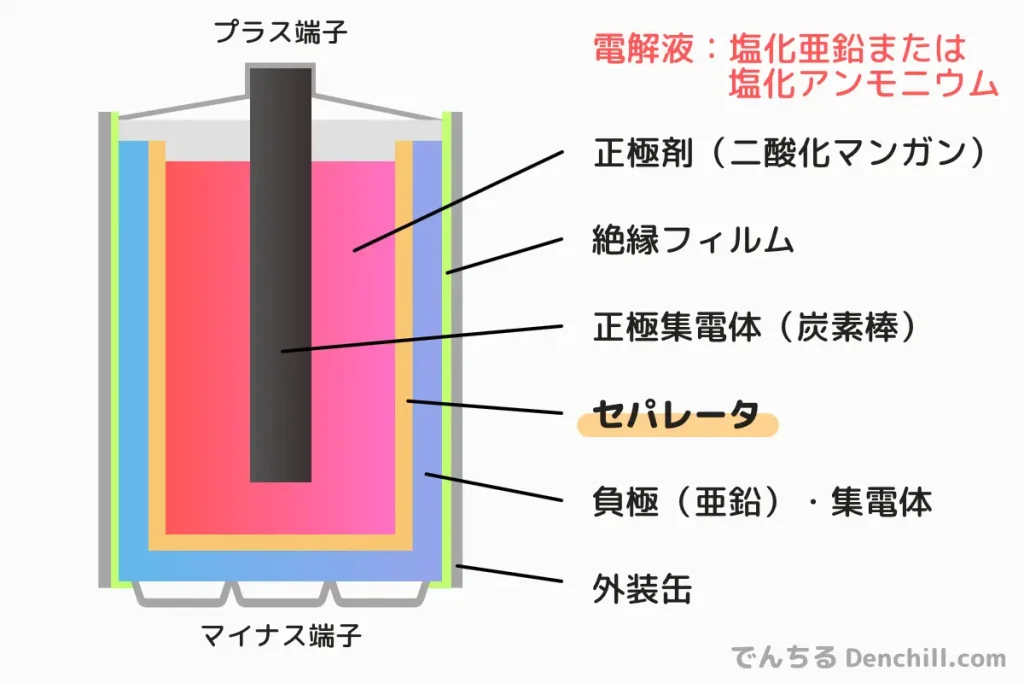

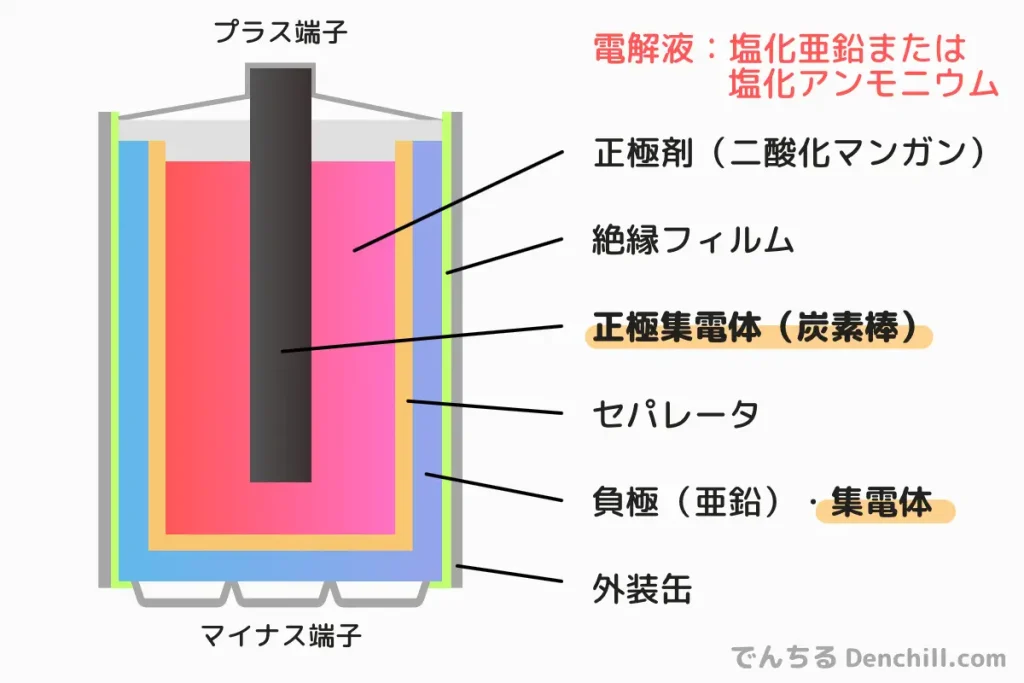

マンガン乾電池の基本構造|意外とシンプル?中身を覗いてみよう!

マンガン乾電池は、一般的に円筒形をしています。まずは、その中身がどうなっているのか?

主要な構成要素を見ていきましょう。

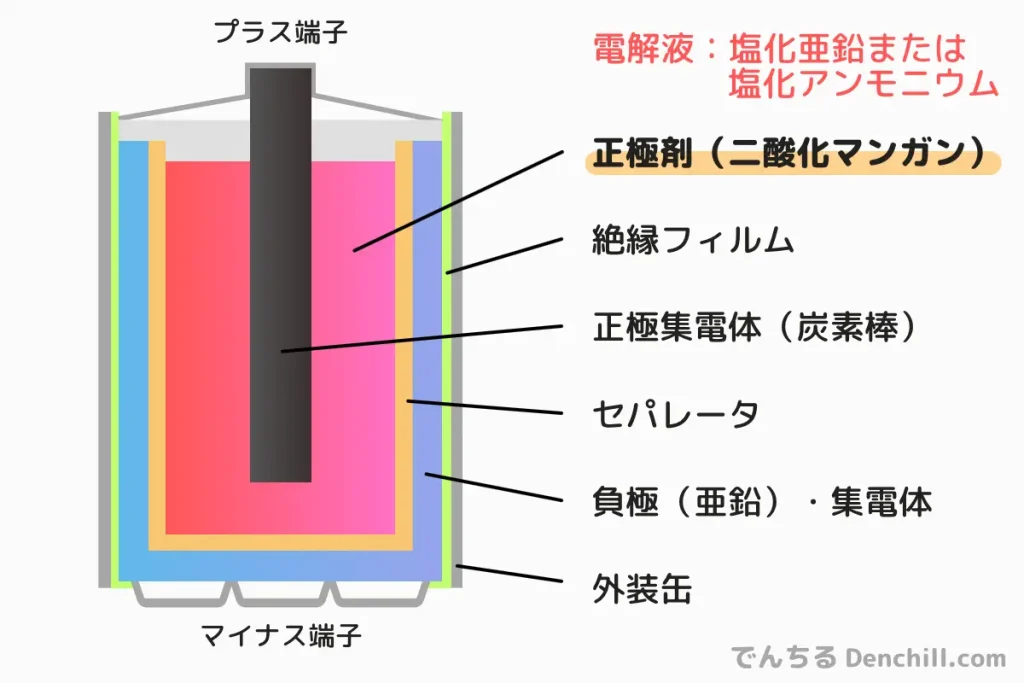

正極(Positive Electrode)

- 材料

-

主に二酸化マンガン(MnO₂)の粉末と、電気を通しやすくするための炭素粉末(カーボンブラックなど)の混合物です。これが電池のプラス側の正極となります。

- 役割

-

電池反応において、電子を受け取る役割(還元反応)を担います。

- 構造

-

炭素棒の周りを囲むように、ペーストを固められた状態で配置されています。

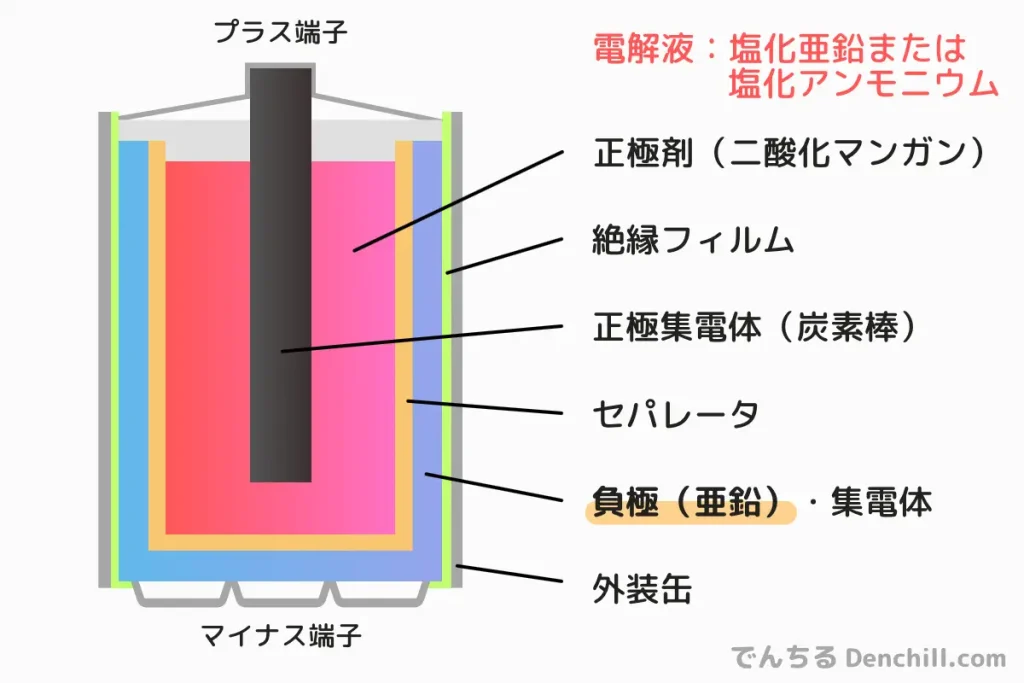

負極(Negative Electrode)

- 材料・構造

-

亜鉛(Zn)でできており、多くの場合は電池の外装缶そのものが負極を兼ねています。電池のマイナス側です。

- 役割

-

電池反応において、電子を放出する役割(酸化反応)を担います。

電解液(Electrolyte)

- 材料

-

塩化亜鉛(ZnCl₂)や塩化アンモニウム(NH₄Cl)などを水に溶かしたものです。ただし、液体が漏れないように、デンプンや増粘剤を加えてペースト状(ゲル状)になっています。「乾電池」と呼ばれる所以ですね。

- 役割

-

正極と負極の間でイオン(電荷を帯びた原子や分子)を運ぶ、いわばイオンの通り道です。

電子は外部回路を通りますが、イオンは電解液を通って移動することで、回路全体として電気が流れ続けます。

セパレータ(Separator)

- 材料

-

主に紙や不織布など、イオンは通すけれど電気は通さない(絶縁性のある)薄い膜です。

- 役割

-

正極と負極が直接触れてショート(短絡)するのを防ぎつつ、イオンがスムーズに移動できるようにします。

集電体(Current Collector)

- 正極側

-

中央にある炭素棒 (Carbon Rod) が正極活物質(二酸化マンガン)が集めた電子を外部に取り出す役割をします。炭素棒自体は化学反応には直接関与しません。

- 負極側

-

亜鉛缶自体が集電体を兼ねています。

これらの要素が組み合わさって、マンガン乾電池という一つのシステムを形成しています。

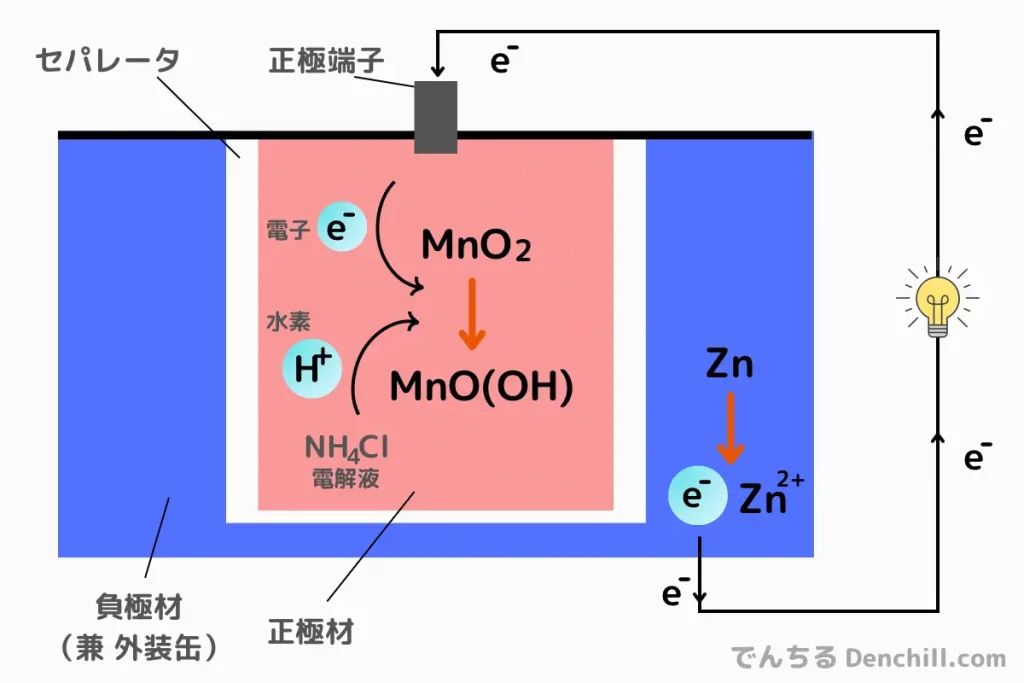

マンガン乾電池の仕組みと化学反応|どうやって電気を生み出すの?

では、マンガン乾電池はどのようにして電気を生み出しているのでしょうか? その鍵は「化学反応」にあります。

電池内部では、正極と負極でそれぞれ異なる化学反応(酸化還元反応)が起こっています。

負極での反応(酸化反応)

- 亜鉛(Zn)が電子 (e–)を放出して、亜鉛イオン (Zn2+)になります。

- 放出された電子は、導線を通って外部回路(豆電球やモーターなど)へ流れ、仕事(光らせる、動かすなど)をします。

負極での化学反応式

Zn → Zn2+ + 2e–

正極での反応(還元反応)

- 負極から外部回路を通ってきた電子を、正極の二酸化マンガン (MnO₂) が受け取ります。

- 電解液中のイオン(主に水素イオン H+、あるいは亜鉛イオン Zn2+など、電解液の種類により少し異なります)も反応に関与します。

正極での化学反応式

2MnO2 + 2H+ + 2e– → 2MnO(OH)

全体の流れ

- 負極で電子が放出され、外部回路を通って正極へ移動します (電流)

- 同時に、電解液中をイオンが移動して、正極と負極の反応がスムーズに進むように電荷のバランスを保ちます

- このようにして、化学エネルギーが電気エネルギーに変換されます

全体の反応

Zn + 2MnO2 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2MnO(OH)

「マンガン乾電池の化学反応」 や 「仕組み」 を理解する上では、この負極での酸化(電子放出)と正極での還元(電子受容)、そして電解液でのイオン移動がポイントです。

マンガン乾電池の実用例|どんなところで活躍している?

マンガン乾電池は、大きなパワーを必要としない、比較的消費電力の少ない機器でよく使われています。

- リモコン (テレビ、エアコンなど)

- 壁掛け時計、置き時計

- 小型ラジオ

- 懐中電灯 (LEDタイプの一部)

- 簡単な電子玩具

これらの機器は、連続して大きな電流を流す必要がない、または時々しか使わない(間欠使用)ため、マンガン乾電池の特性とマッチしています。

乾電池のサイズも、用途に合わせて無駄のないように何種類か決まっています。

マンガン乾電池のメリットとデメリット|使う上での注意点

安価で手軽なマンガン乾電池ですが、もちろん良い点と注意すべき点があります。

メリット

- 安価:他の種類の乾電池(アルカリ乾電池など)と比較して、価格が安い。

- 入手しやすい:コンビニやスーパーなど、どこでも手軽に購入できます。

- 低消費電力・間欠使用に向いている:消費電流の少ない機器や、時々使う機器では十分な性能を発揮します。

デメリット

- エネルギー密度が低い:アルカリ乾電池などに比べ、蓄えられている電気エネルギーの量が少ないため、寿命は短めです。

- 電圧が低下しやすい:使っていくうちに、電圧が徐々に下がっていく特性があります。機器によっては、電圧が下がりすぎると動作しなくなることがあります。

- 液漏れしやすい:特に使い切った状態で放置すると、内部の化学反応の副生成物などにより、電解液が漏れ出すことがあります(「マンガン乾電池 液漏れ」は注意点です)。液漏れは機器の故障の原因になります。

- 大電流には不向き:モーターを使うおもちゃや、強力なライトなど、大きな電流を必要とする機器にはパワー不足です。

- 一次電池である:充電して繰り返し使うことはできません。使い切りタイプです。

これらのメリット・デメリットを理解し、用途に合わせて適切な電池を選ぶことが重要です。

まとめ

今回は、最も身近な電池の一つである「マンガン乾電池」について、その構造、仕組み、実用例、メリット・デメリットを解説しました。

- 構造:正極(MnO2)、負極(Zn)、電解液(塩化物ペースト)、セパレータ、集電体(炭素棒)で構成。

- 仕組み:亜鉛の酸化と二酸化マンガンの還元という化学反応で電気を生成。

- 用途:リモコンや時計など、低消費電力・間欠使用の機器に適している。

- 特徴:安価で入手しやすいが、エネルギー密度は低く、液漏れのリスクもある。

シンプルな構造ながら、私たちの生活を支えてきた重要な電池技術です。この記事が、皆さんの電池への理解を深める一助となれば幸いです。

さらにパワーが必要なら? アルカリ乾電池という選択肢

マンガン乾電池は手軽で経済的ですが、「もう少しパワーが欲しい」「もっと長持ちしてほしい」と感じる場面もありますよね。

そんなニーズに応えるのが、マンガン乾電池の改良版とも言えるアルカリ乾電池です。

ここで、マンガン乾電池とアルカリ乾電池の主な違いを簡単に比較してみましょう。

| マンガン乾電池 | アルカリ乾電池 | |

|---|---|---|

| パワー(電流) | 小さな電流向き | 大電流に強い |

| 容量(寿命) | 比較的短い | マンガン乾電池の数倍 |

| 電池特性 | 使ってるうちに電圧が下がりやすい | 比較的安定した電圧を維持 |

| 液漏れ耐性 | 液漏れしにくい | 液漏れしやすい |

| 価格 | 安価 | 安価だがマンガン乾電池より高い |

このように、アルカリ乾電池は、マンガン乾電池の弱点をカバーし、より高性能になっています。モーターを使うおもちゃ、デジタルカメラ、強力なライトなど、パワーと持続性が求められる機器にはアルカリ乾電池が適しています。

「では、アルカリ乾電池はマンガン乾電池と何が違うの?」

「なぜそんなにパワフルで長持ちするの?」

その秘密は、使われている材料や内部構造の違いにあります。特に、電解液に水酸化カリウム(KOH)というアルカリ性の液体を使っている点が大きな特徴です。

アルカリ乾電池の詳しい構造や化学反応、そしてマンガン乾電池とのより詳細な比較については、こちらの記事で徹底解説しています!ぜひ合わせてご覧ください。